Existe una evidencia abrumadora de la pérdida generalizada de biodiversidad en el ámbito marino. Si bien existen pocos ejemplos bien documentados de extinciones marinas globales, muchas especies marinas se han extinguido a nivel regional, local o funcional.

La modificación, fragmentación, degradación y pérdida del hábitat reducen la riqueza y abundancia de especies en ecosistemas costeros y marinos.

|

|

|

|

|

|

|

|

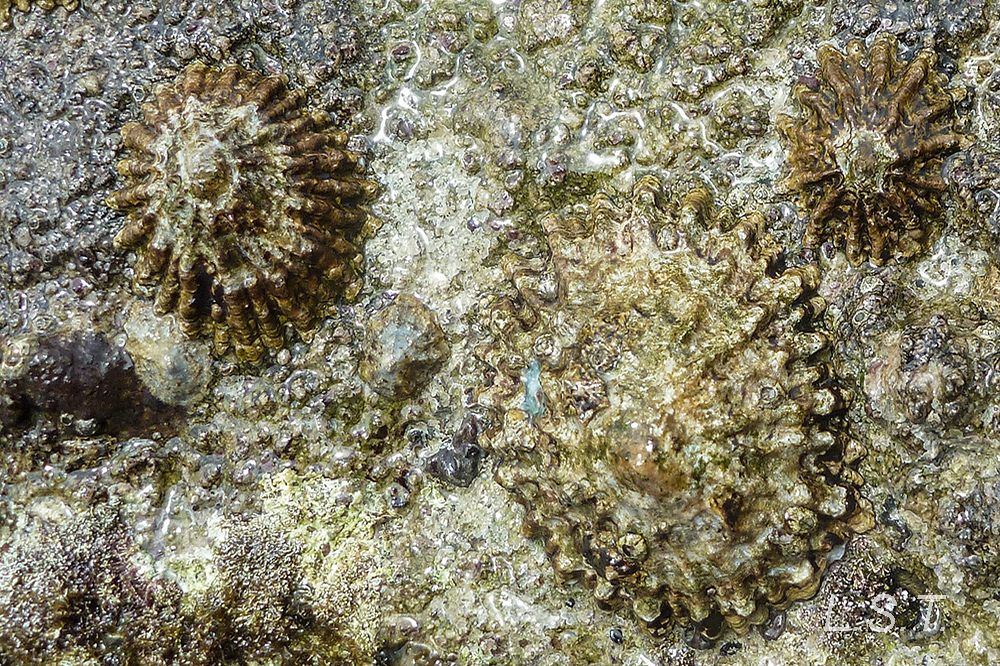

31-01-2008 Vertido de tierra procedente del aparcamiento subterráneo de San Cristobal en "La Veintiuna" (Almuñecar)

Este impacto, junto con la sobreexplotación pesquera profesional y recreativa

|

|

|

La contaminación

06-08-2008 Vertido de aguas residuales a través del emisario que estaba situado delante del edificio Las Góndolas en Almuñecar

|

|

|

|

|

|

La proliferación de especies exóticas

03-07-2025 Restos del alga invasora Rugulopteyx okamurae cubren los fondos blandos y rocosos de la Bahía de la Herradura. La llegada en el 2019 del alga invasora ha producido un cambio radical en los fondos del litoral granadino

Los agentes patógenos:

En otoño del 2016 comenzó, en el sureste peninsular y Baleares, a observarse una mortandad masiva de la nacra Pinna nobilis, alcanzando el 100 % de la población en algunas zonas. Ampliándose hacia el norte durante el 2017 y extendiéndose posteriormente al resto del Mediterráneo. El responsable fue el protozoo parásito (Cromista) Haplosporidium pinnae que afecta a los epitelios digestivos impidiendo la absorción de alimento y haciendo que mueran de inanición.

|

|

En otoño del 2006 desaparecieron las praderas de Zoostera marina del litoral granadino, la falta de estudios sobre este hecho no permite conocer la causa, pero como ya ha ocurrido en otras zonas, posiblemente el responsable fuera el protozoo parásito (cromista) Labyrinthula zosterae

|

|

|

O el cambio climático, entre otros, son la causa de la llamada "defaunación marina".

A finales de verano de los años 2008 y 2009 la temperatura superficial del mar alcanzó en la costa de Granada los 28º C. Durante ese periodo y en los meses posteriores se pudo observar mortandades de algunas especies de invertebrados.

En 17 de agosto de 2009 realizamos un transecto de 200 m a 8 m de profundidad en la playa de Velilla en Almuñecar, contabilizando 87 ejemplares muertos de Spatangus purpureus y 14 de Astropecten auranciacus. La temperatura media del agua fue de 26º C. con máximas de 28º C. En fondos rocosos próximos se observaban numerosos erizos regulares de las especies Paracentrotus lividus y Sphaerechinus granularis con necrosis y pérdida de espinas así como gran cantidad de restos de esqueletos calcáreos.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

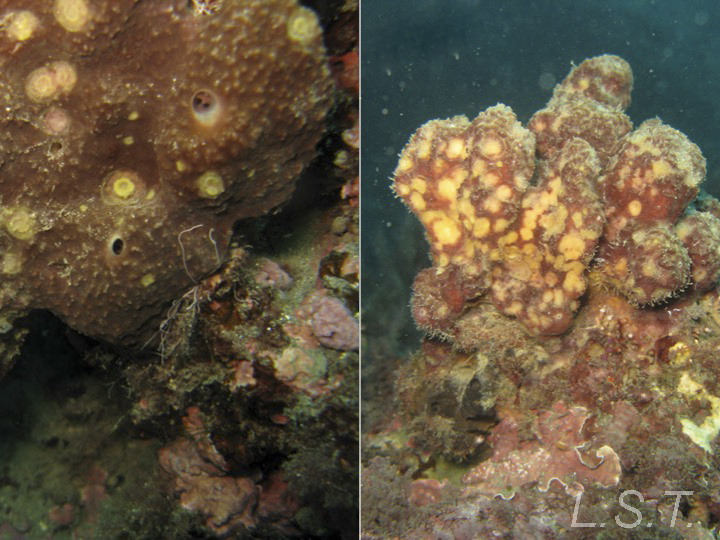

Otros invertebrados que se vieron afectados por estas altas temperaturas fueron las esponjas del género Sarcotragus. Sobre la superficie de algunos ejemplares aparecieron pequeñas pústulas de color amarillo, que en algunos especimenes se extendieron formando grandes lesiones.

Más del 90% de las esponjas de éste género de la población estudiada en la Ensenada de los Berengueles (Punta de la Mona, La Herradura) resultó afectada, llegando la mortandad a un 27%. Las esponjas que se recuperaron se desprendieron de las partes dañadas y regeneraron, en esas zonas, una nueva cutícula.

A finales de agosto de 2016 las temperaturas del agua volvieron a ser anormalmente altas, especialmente en la Ensenada de los Berengueles (La Herradura), en donde se volvió a registrar un episodio de mortandad, en este caso más del 90 % de la población de Sarcotragus fasciculatus resultó muerta.

Esto eventos de mortandad de organismos marinos bentónicos relacionados con episodios de altas temperaturas de las aguas en verano se han repetido en los últimos años en diferentes zonas del Mediterráneo. Durante una campaña de muestreos realizada en las Islas Chafarinas en agosto de 2015 se detecto una elevada mortandad de la gorgonia blanca Eunicella singularis.

|

|

|

El porcentaje de colonias muertas de Eunicella singularis en algunas zonas fue superior al 80 %, como podemos observar en este vídeo realizado en la isla del Rey

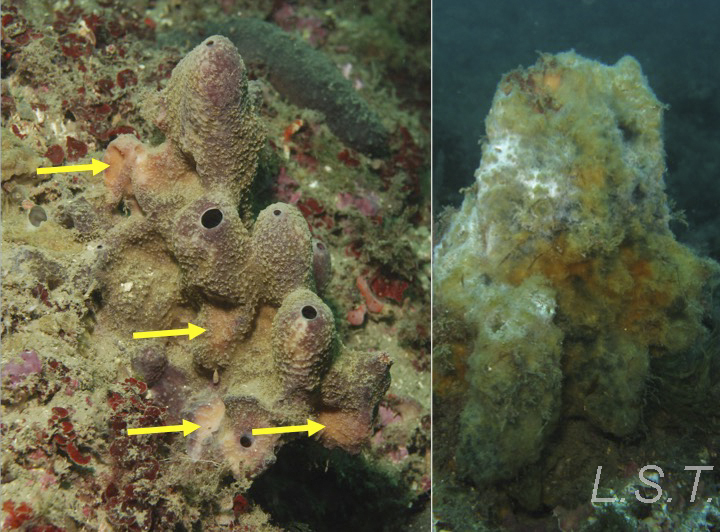

Otra especie de gorgonia que también se ha visto afectada en Chafarinas fue Paramuricea clavata. En transectos realizados en agosto de 2019, a diferentes profundidades, para ver el estado de la población de esta gorgonia, Sánchez-Tocino et al., 2019 concluyen que el estado de conservación de la población era peor de lo que se había considerado previamente en el archipiélago. En alguno de los trayectos menos profundos el número de colonias muertas o dañadas superaba el 50%. La temperatura máxima de la boya de Melilla a 15 m. de profundidad a mediados de agosto de 2017 fue de 28,6 º C. (página web de Puertos del Estado)

|

|

|

Comparación del estado de la población de Paramuricea clavata al este de la Isla del Rey (Chafarinas) en agosto de 2015 y en el mismo mes en 2020

Relacionar estos casos puntuales de aumento de la temperatura del agua con el calentamiento global puede ser arriesgado, sin embargo se están repitiendo cada vez con mayor frecuencia afectando principalmente a las comunidades más superficiales en las que se produce una dramática reducción de la biodiversidad..

Como resultado, el declive de las poblaciones es generalizado y, a menudo, grave. Como consecuencia se observa una pérdida progresiva de especies "especialistas" o endémicas, que son sustituidas por especies "generalistas" o comunes. Quienes hemos realizado observaciones y estudios del medio marino durante muchos años observamos la desaparición local de muchas especies o una disminución significativa de sus poblaciones.

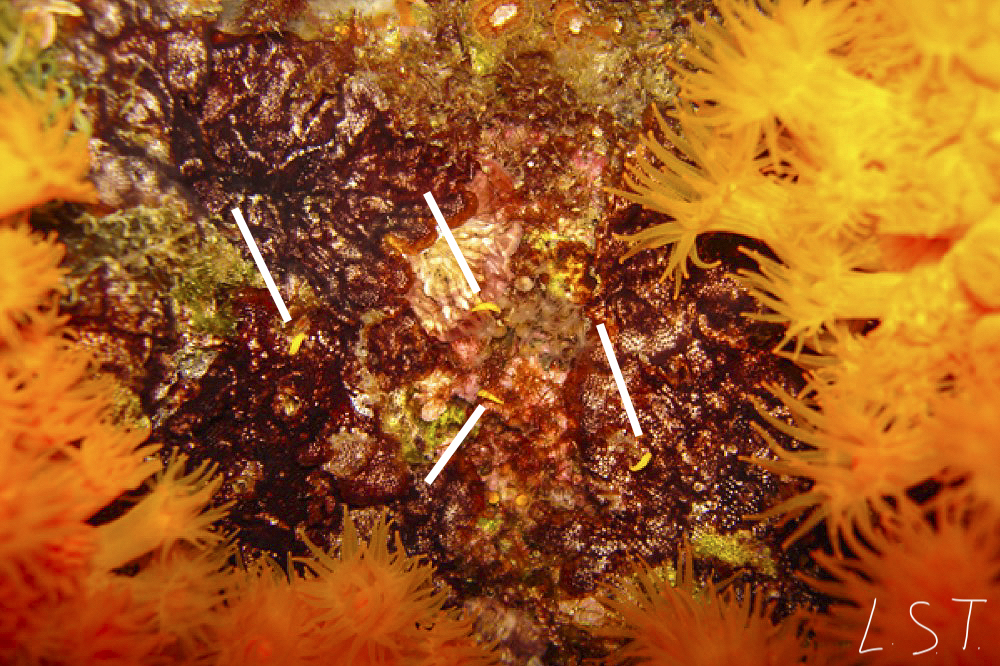

Las algas invasoras Rugulopteryx okamurae y Asparagopsis taxiformis cubren los fondos de gran parte de la costa de Granada, compitiéndo en algunas zonas con el coral naranja Astroides calycularis incluido en diferentes listas de especies protegidas

Frente a todo lo anterior ¿cuáles son las medidas de conservación que se vienen llevando a cabo? Lo cierto es que la conservación del medio marino siempre ha ido por detrás de la del medio terrestre. Así, los criterios, protocolos, metodologías y legislación sobre conservación que se aplican al medio marino son casi siempre las mismas establecidas para el medio terrestre, pero ¿sirven para mares y océanos? La respuesta es negativa o cuestionable en la mayoría de los casos.

A nivel general, las medidas de conservación se centran en la protección de determinados espacios (áreas protegidas) y de especies amenazadas (aquellas que figuran en las “listas rojas”).

Ello no deja de ser una visón reduccionista de la conservación basada en piezas aisladas o “cajas estancas” de la naturaleza. Esto puede tener sentido en el medio terrestre, ya que al estar colonizado e invadido en buena parte por la especie humana, la naturaleza queda parcheada y relegada a determinadas zonas todavía más o menos aisladas. Sin embargo, mares y océanos, que ocupan las dos terceras partes de la superficie terrestre, constituyen un medio continuo sin aparentes barreras y donde todo está interconectado. Por eso en el mar no tiene mucho sentido que la conservación se base en piezas aisladas.

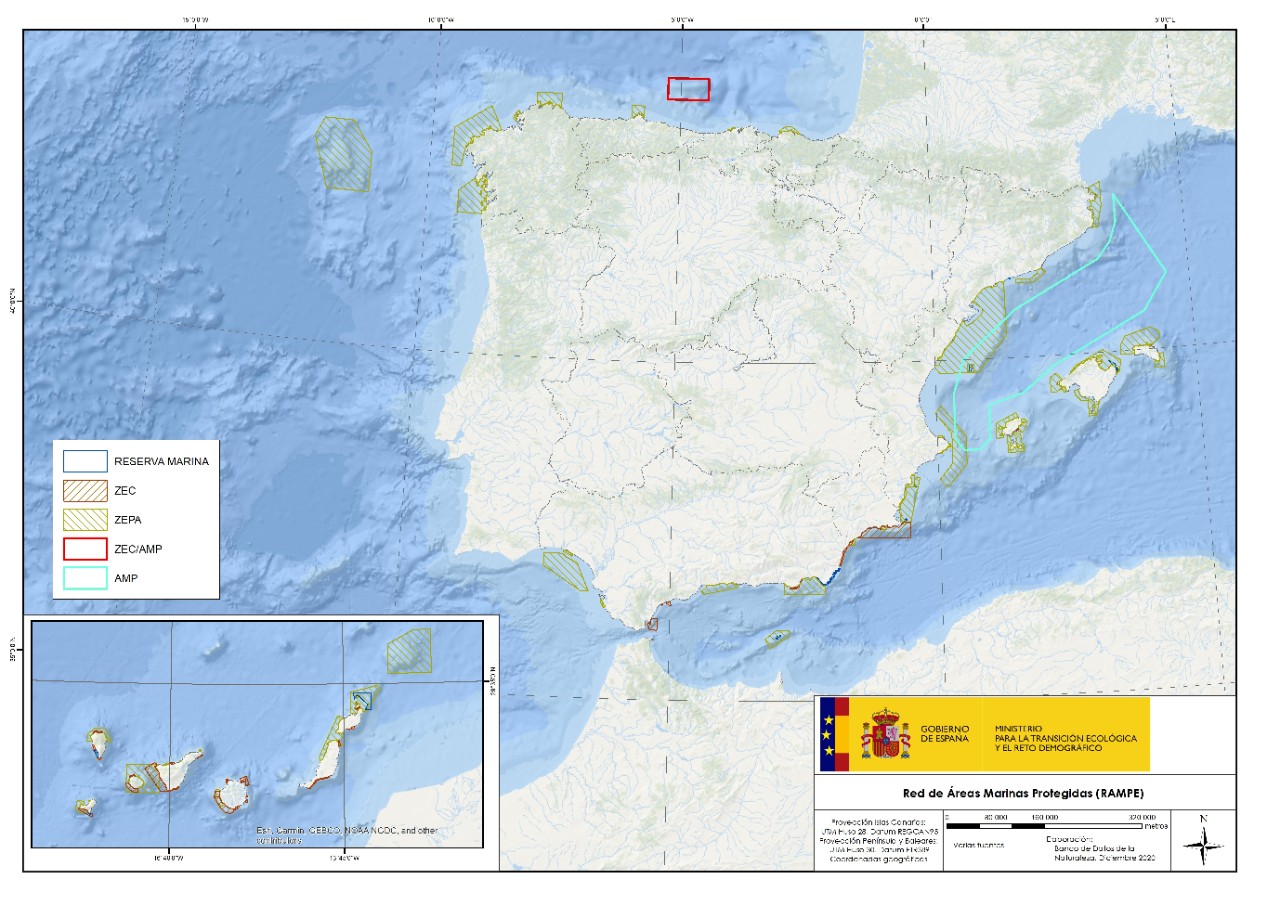

Áreas Marinas Protegidas (AMPs)

Los beneficios de las áreas marinas protegidas (AMPs en adelante) para la conservación son indiscutibles, pero no son suficientes. Dentro de estos espacios protegidos se produce una notable y rápida recuperación de las poblaciones y hábitats si las medidas de gestión son eficaces. Sin embargo, las AMPs también han sido objeto de críticas.

Estos espacios protegidos reducen, pero no eliminan, las amenazas a la biodiversidad marina. El impacto humano se reduce dentro de las AMPs, pero no disminuye en su conjunto, sino que se desplaza fuera de estas áreas protegidas, a menudo a sus alrededores. En las inmediaciones de estas áreas protegidas se intensifica la pesca para aprovechar los recursos que se exportan fuera de ellas y se intensifica el desarrollo turístico en sus alrededores bajo sus diferentes facetas aprovechando el reclamo que supone la proximidad de un espacio protegido. Incluso con un diseño y una gestión adecuados, las AMPs pueden fracasar si las áreas cercanas no protegidas se degradan. Además, hay que tener en cuenta que las AMPs no están aisladas del resto del medio marino, por lo que no están exentas de impactos de tipo global, como el cambio climático, olas de calor, temporales extremos, eutrofización, sedimentación, acidificación, microplásticos, mortandades debidas a patógenos o proliferación de mucílagos y plancton gelatinoso.

A nivel internacional, la meta 11 de la Convención sobre Diversidad Biológica reclamaba un 10% de las áreas marinas y costeras protegidas para final de 2020.

El gobierno español reconocía en 2020 que tan sólo un 0,2% de la superficie marina protegida se encuentra bajo protección estricta (fuente Oceana)

Por otro lado, las Naciones Unidas han declarado el período 2021-2030 como “el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible”. El objetivo es motivar a la comunidad internacional a realizar esfuerzos para mejorar la salud de los océanos proporcionando el conocimiento y las herramientas necesarias para su desarrollo sostenible y, en definitiva, para dirigirnos hacia “el océano que necesitamos para el futuro que queremos”, según reza textualmente dicha declaración.

Todo lo anterior parece muy prometedor sobre el papel, pero es necesario pasar de la teoría a la práctica. Lo cierto es que una revisión realizada a nivel global llegó a la conclusión de que sólo un 2,7% de las áreas marinas y costeras del planeta goza de un nivel efectivo alto de protección.

Especies protegidas

Por otro lado, las políticas que promueven la conservación de la biodiversidad también están dirigidas a adoptar medidas para proteger aquellas especies consideradas amenazadas o en peligro de extinción. Las listas de especies amenazadas (las llamadas "listas rojas") cumplen con importantes requisitos sociales, legislativos y científicos, y son útiles para concientizar a las personas sobre la importancia de conservar las especies.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

|

|

|

VULNERABLES

|

|

|

Algunas especies "En Peligro de Extinción" y "Vulnerables" del litoral granadino

Así, las convenciones internacionales, los gobiernos y las organizaciones de conservación establecen listas rojas de especies para aplicarlas localmente, regionalmente o bajo estatus internacional. La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la compilación más completa del estado de conservación global de las especies y es una herramienta habitual para la gestión, el monitoreo, la planificación de la conservación y la toma de decisiones. Sin embargo, esta y otras listas rojas se han visto inevitablemente vinculadas a diversas limitaciones en la toma de decisiones y presentan un fuerte sesgo hacia especies carismáticas (principalmente vertebrados o invertebrados grandes y conspicuos) e ignoran lo que representa la mayor parte de la biodiversidad: la inmensa cantidad de especies pequeñas, raras y, en su mayoría, poco conocidas. Además, el sesgo hacia la protección de ciertas especies añade subjetividad a la elección de los temas de investigación y también influye en la asignación de recursos en proyectos científicos centrados en unas pocas especies. Sin embargo, centrarse únicamente en unas pocas especies amenazadas o en peligro de extinción y destinar a ellas la mayor parte de los recursos no es la manera más eficiente de abordar el empobrecimiento de la biodiversidad. Para minimizar la pérdida general de especies, sería necesario asignar recursos a medidas que cubran el mayor número posible de especies. Aquí surge la primera de las preguntas que se plantean: ¿Qué es mejor: centrar los esfuerzos en la conservación de las especies en peligro de extinción o dedicarlos a evitar que el resto de las especies alcancen ese estado?

¿Sólo los adultos?

Es preciso aclarar que la mayor parte de las especies animales que pueblan los fondos marinos tiene una fase larvaria planctónica cuya duración en la columna de agua puede variar de unas pocas horas a varios meses. Esta fase larvaria es casi la única forma eficaz de dispersión entre poblaciones de las especies de movilidad reducida o que viven fijas al fondo. Esto tiene implicaciones fundamentales para la persistencia y evolución de muchas especies.

Larvas de la esponja Crambe crambe

|

|

|

La estrella Ophidiaster ophidianus expulsando los gametos

Lo cierto es que en las AMPs se protegen las fases adultas de las especies, y lo mismo sucede con las medidas que se toman para la protección de las especies que figuran en las listas de especies protegidas. En ambos casos las medidas de conservación se centran sólo en una fase del ciclo de vida de las especies, por lo que cabe preguntarse si los procesos que impactan directamente sobre las etapas bentónicas o adultas son los principales determinantes de los patrones de distribución y abundancia de las especies, o si las fases larvarias desempeñan un papel comparable o (quizás) más importante. La respuesta es obvia, son necesarias poblaciones adultas prósperas para producir un número suficiente de larvas, pero para la persistencia de poblaciones adultas se necesita un suministro continuo de larvas que finalmente se asienten en los hábitats adecuados y sobrevivan hasta la edad adulta.

Maja crispata expulsando las larvas

Las poblaciones de las distintas especies que prosperan en las AMPs producirán un elevado número de larvas planctónicas que pueden exportar fuera de ellas. Pero ¿reciben las poblaciones del interior de las AMPs un suficiente número de larvas del exterior para su propio mantenimiento? ¿Son suficientes las larvas procedentes de otras AMPs a través de lo que se denomina “conectividad”, o es necesario para su abastecimiento que existan otras poblaciones en buen estado fuera de estas áreas para que el “pool” de larvas en la columna de agua sea suficiente?. La respuesta a estas preguntas aún es limitada a pesar del considerable esfuerzo de investigación, ya que la dispersión larvaria marina es biofísicamente compleja y está sujeta a eventos aleatorios. Una hipótesis (sin contrastar) es que la alarmante pérdida de diversidad en el medio marino se debe a una acusada disminución de la abundancia de larvas en las masas de agua oceánicas que deben abastecer a las poblaciones bentónicas. Lo cierto es que la fase larvaria es la etapa más sensible del ciclo de vida de las especies marinas. La mortalidad durante la vida planctónica es elevadísima, así como en la etapa posterior al asentamiento al sustrato, por lo que es necesario que exista una inmensa cantidad de ellas en las aguas abiertas para que al menos algunas puedan alcanzar los hábitats adecuados para su asentamiento y posterior incorporación a la población adulta.

Holothuria tubulosa expulsando las células germinales a la columna de agua

Aún si se diseñan y gestionan adecuadamente, las AMPs pueden ser deficientes si las áreas circundantes desprotegidas y el agua que las bañan se degradan. Las AMPs no deben ser reductos con hábitats y especies saludables rodeadas de un entorno en peores condiciones donde la pesca de arrastre continúe sin las necesarias restricciones y zonas de veda rotatorias, donde siga aumentando la turbidez del agua, la eutrofización y la disminución de diatomeas y copépodos (eslabones esenciales de la cadena trófica del océano) en paralelo a la proliferación del plancton gelatinoso.

Es necesario, por tanto, una visión holística en el ámbito de la conservación del medio marino, integrando la red de AMPs en enfoques más amplios de planificación y gestión global de la costa y de los océanos, y no centrarse en determinados componentes aislados del ecosistema, pasando por alto las interacciones abióticas y bióticas que afectan a todo el ciclo vital de las especies. A su vez, mejor que centrarse únicamente en la restauración de los hábitats degradados, sería destinar una parte importante de los esfuerzos en preservar aquellos que todavía presenten un buen estado de conservación. Con la progresiva pérdida y fragmentación de los mismos, la conectividad entre poblaciones puede verse reducida o interrumpida.

En el medio marino todo está interconectado y la masa de agua que rodea las AMPs debe reunir condiciones favorables. Fuera de estas zonas también deben preservarse hábitats en buenas condiciones, de lo contrario, una buena parte de las larvas producidas en las AMPs se perderán. Es por ello necesario también extender las medidas de conservación al entorno pelágico a fin de garantizar condiciones favorables para el transporte de larvas. En definitiva, es preciso llevar la conservación marina más allá de los enfoques costeros bidimensionales tradicionales e incluir los ambientes pelágicos tridimensionales que incorporen las dinámicas oceanográficas. Para ello es necesario una estrecha colaboración entre oceanógrafos físicos, planctólogos y bentólogos que trasladen a los gestores las herramientas necesarias para una protección integral de costas, mares y océanos.

REFERENCIAS

- de la Linde-Rubio, A., Tierno de Figueroa, J.M., López-Rodríguez, M.J. & Sánchez-Tocino, L. 2018. Mass mortality of Eunicella singularis (Anthozoa: Octocorallia) in the Chafarinas Islands (north Africa, western Mediterranean Sea). Revista de Biologia Marina y Oceanografia. 53 (2): 285-290

- OCEANA, 2023. 50 refugios marinos de España. Propuesta de áreas marinas de protección estricta

- Sánchez–Tocino, L., de la Linde Rubio, A., López–Rodríguez, M. J., Tierno de Figueroa, J. M., 2019. Conservation status of Paramuricea clavata (Risso, 1826) (Anthozoa, Alcyonacea) in the Chafarinas Islands (Mediterranean Sea). Animal Biodiversity and Conservation, 42.2: 253–256

JOSÉ TEMPLADO